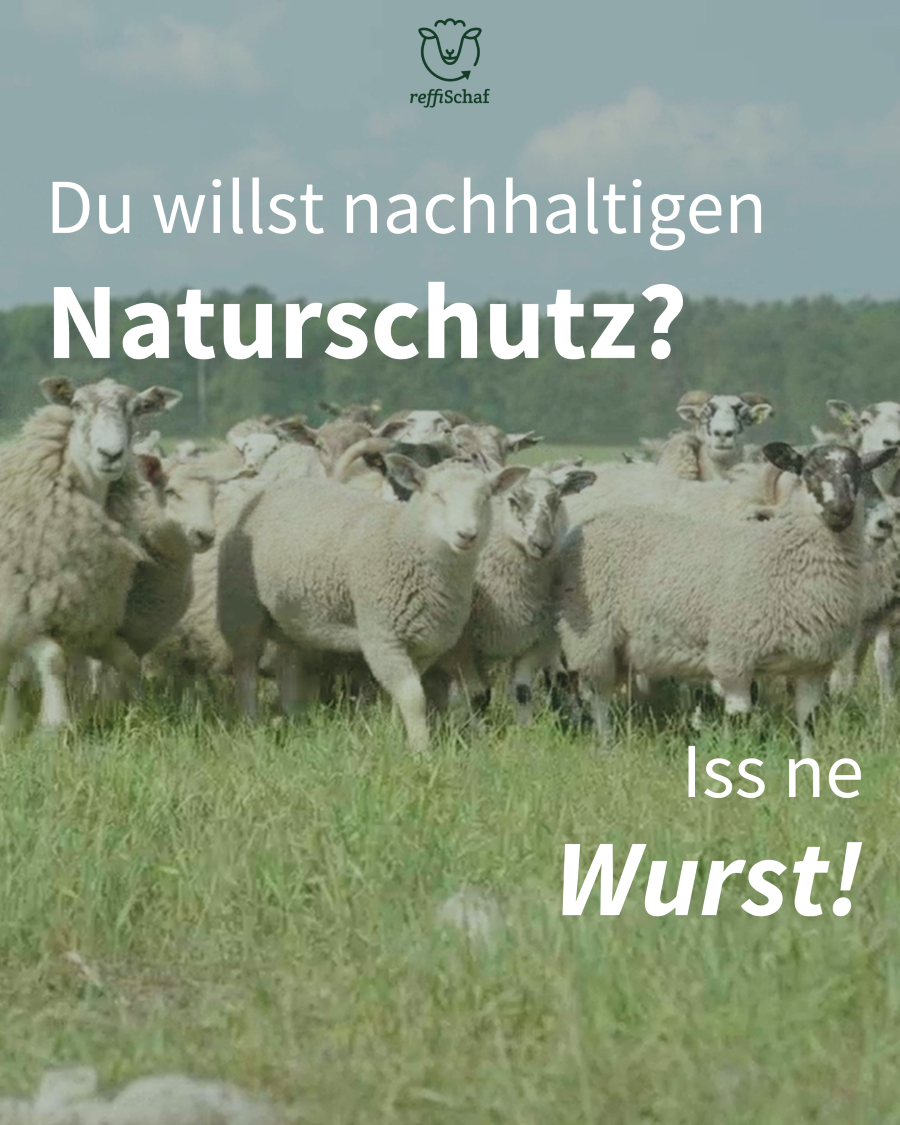

Der Schäfer und seine wolligen Weltverbesserer

Die Letzten ihrer Zunft: Wanderschäfer

Der Schäfer und seine wolligen Weltverbesserer

Von Jana Krone,

Redakteurin der SWZ

Er weiß, was die Welt im Innersten zusammenhält, denn Jonas Scholz hat Chemie studiert. Doch als er vor sechs Jahren lernen wollte, wie er seine drei Schafe scheren kann, hat er seine wirkliche Berufung im Leben gefunden.

Fleißige Mitarbeiter auf vier Klauen: Die Schafe von Jonas Scholz pflegen die Wiese unter dem Solarpark an der südlichen A10. Er checkt, ob alle Tiere gesund sind. Die drei Monate alte Hirtenhündin Fee wird schon bald die Aufgabe des Treibens übernehmen. Sie ist ein “Working Kelpie”, eine australische Hirtenhundrasse.

Foto: SPREE-PR/Krone

„Ella, her!“ Jonas Stimme schallt über die Platten des Solarparks am Rande der A 10 zwischen Ludwigsfelde und Dreieck Nuthetal. Mit heraushängender Zunge jagt die dreijährige Border-Collie-Hündin die wolkenweißen Bentheimer Schafe mit den schwarzen Sprenkeln im Gesicht zum Schäfer. Wenig später gucken ihn 400 Augenpaare fragend an. „Fototermin!“ erklärt Jonas Scholz den Tieren, warum er sie beim Grasen gestört hat.

Trinkwasser ist Lebensmittel Nr. 1 – auch bei Schafen.

Foto: SPREE-PR/Krone

Vom Ernährer zum Gärtner

Seit sechs Jahren übt Jonas Scholz einen der ältesten Berufe der Welt aus, er ist Wanderschäfer und Schafzüchter in Ludwigsfelde südlich von Berlin. Schon vor etwa 10.000 Jahren haben Menschen angefangen, Schafe zu halten. „Damals nutzten sie vor allem das Fleisch, die Milch und die Wolle der Tiere“, erzählt der Vorsitzende des Schafzuchtverbandes Berlin-Brandenburg. „Heute sind sie vor allem Landschaftspfleger.“

Landschaftspfleger mit goldenem Tritt

Der Sandboden an der A 10 ist mager. Nur mit viel Dünger und Wasser könnte man ihm landwirtschaftliche Erträge abringen. Deshalb ist es schlau, hier die Energie der Sonne zu ernten. Die Wiese unter den riesigen Solarflächen bearbeiten die Gärtner mit vier Klauen. Sie mähen das Grünzeug, Gräser, Kräuter. Jedes Schaf verzehrt täglich etwa fünf Kilo davon. Mit eisernem Biss kürzt es auch die Triebe von Bäumen und Sträuchern. So werden die Paneele nicht überwuchert. In ihrem Fell transportieren die Wolltiere Samen, tragen das wertvolle Gut von Wiese zu Wiese. Die Hinterlassenschaften, etwa 75 Kilogramm Dung pro Monat und Schaf, sind ein Festmahl für Insekten. Mit goldenem Tritt arbeiten die Tiere den Dung gleich in den Boden ein. Durch die Schafe wurde die Wiese im Solarpark ein vielfältiges Ökosystem.

Ein 365-Tage-Job

Auf den ersten Blick wirkt die Arbeit des jungen Schäfers idyllisch. „Ich muss jeden Tag raus, nach den Tieren sehen und mit ihnen weiterziehen. Egal, ob es 30 Grad im Schatten sind oder aus Eimern regnet, ob Weihnachten ist oder Geburtstag.“ Wenn ein Tier krank oder verletzt ist, kümmert er sich. Der Schäfer checkt täglich alle Zäune, um dem Wolf keine Chance zu bieten. Vor allem aber muss er Wasser auf die Weiden bringen, im Sommer sogar sehr viel Wasser. „Die Wiesen sind dieses Jahr nicht saftig, sondern eher Heu. Entsprechend groß ist der Durst der Tiere.” Statt einem Kubikmeter Trinkwasser bringt Jonas Scholz an trockenen Tagen bis zu drei Kubikmeter. Das heißt, bis zu drei Mal Nachschub holen. Da die dürren Weiden weniger nahrhaft sind, müssen die Schafe öfter umziehen. Das heißt, ständig neue Koppeln einrichten.

Vom Frieden grasender Schafe

Etwa 500 Schafe hat Jonas Scholz, die meisten von ihnen sind ehemalige Mutterschafe. „Solange sie noch Zähne haben, dürfen sie auf Deponien und auf wertvollen ökologischen Flächen im Naturpark Nuthe-Nieplitz grasen oder Brandschutzschneisen in Wäldern freifressen.“ Für seine Umweltarbeit bekommt der Schäfer Gelder aus verschiedenen Förderprogrammen von Brandenburg, in die auch Mittel der Europäischen Union und des Bundes fließen. Diese Gelder machen es möglich, dass es in Brandenburg über 300 Schäfer, darunter 70 hauptberufliche, mit 80.000 Schafen und Ziegen gibt. Seit 2024 ist Jonas Scholz Vorsitzender des Schafzuchtverbandes Berlin-Brandenburg e.V. Gerade macht er eine Ausbildung zum Schäfermeister. Neben der Landschaftspflege züchtet er Gotländische Pelzschafe. „Wenn ich mein Tagwerk geschafft habe und die Tiere friedlich fressen, dann bin ich zufrieden. Deshalb bin ich so gerne Schäfer.“

Modellprojekt bekommt Innovationspreis

Foto: Eduard Fischer