Wir holen die Sonne vom Dach

Auf dem Tablet können die Schüler die Stromproduktion verfolgen.

Foto: Stadtwerke Forst

Auf dem Tablet können die Schüler die Stromproduktion verfolgen.

Foto: Stadtwerke Forst

Auf der Homepage der Stadtwerke Forst bietet ein neues Tool Erstauskünfte zu staatlichen Fördergeldern.

Foto: Stadtwerke Forst

Die Stadtwerke Forst haben jetzt für interessierte Kundinnen und Kunden eine neue, kostenlose, standortbezogene Online-Erstauskunft gemeinsam mit dem Fördermittelspezialisten febis installiert. Das Tool ermöglicht die Auswahl nach Förderthema, Förderart und Fördergeber.

Wer möchte, kann danach den Service der febis nutzen, um einen BEG-Fördergeldantrag für sein neues Projekt zu stellen. Versierte Energieberater und Techniker prüfen die Handwerkerangebote auf Zuschüsse, geben wichtige Hinweise zur Optimierung und ermitteln die maximale Fördersumme – vorausgefüllte Förderanträge für eine reibungslose Beantragung und erforderliche Nachweise inklusive. Eine Hotline erleichtert den Einstieg in die Beantragung enorm. Staatliche Fördergelder senken Modernisierungskosten erheblich. Es lohnt sich also, einmal durch die Datenbank zu klicken unter:

Silke Goldschmidt, Leiterin Vertrieb der Stadtwerke Forst, hat die wichtigsten Fragen rund um die Energie beantwortet.

Foto: Christian Swiekatowski, Studio 2.0

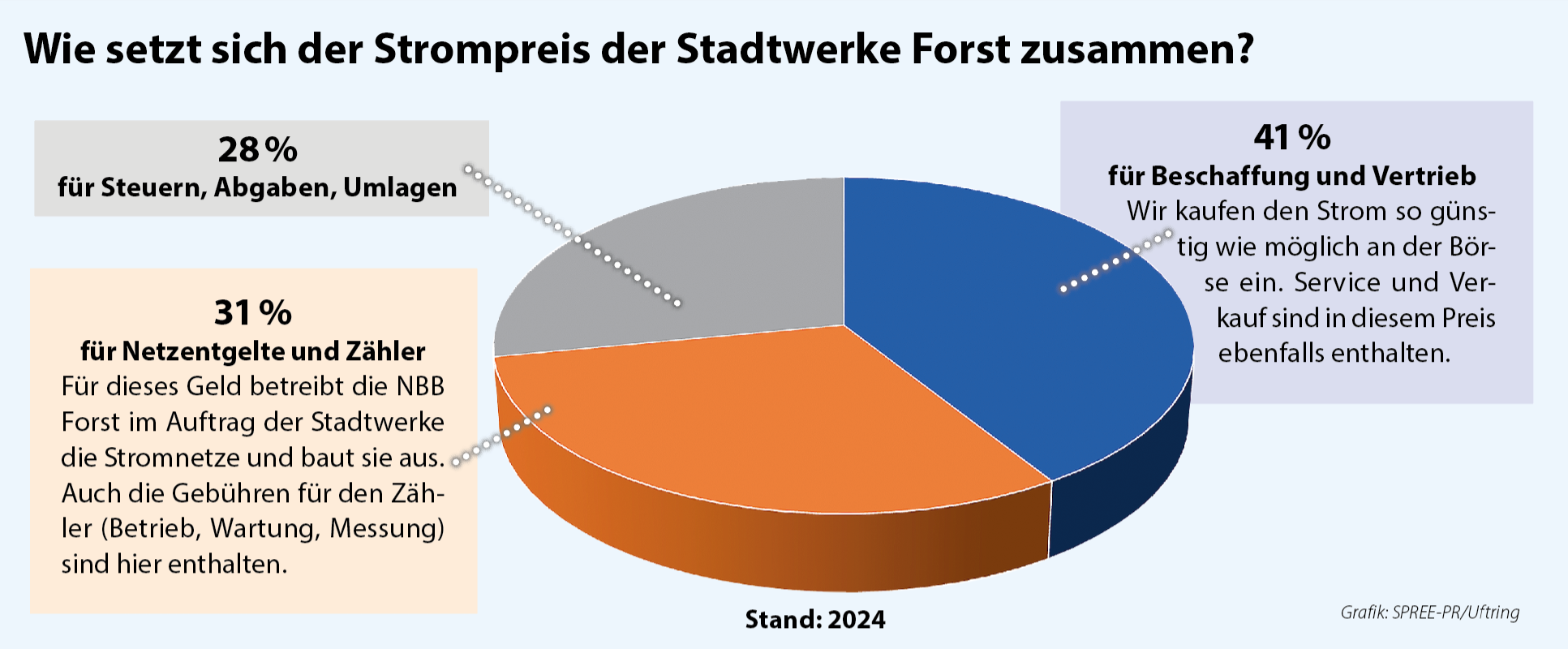

Ja, die Strompreise werden ab Januar sinken. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses stand die Kalkulation der endgültigen Preise noch nicht fest. Alle Kundinnen und Kunden, deren Preis sich ändert, werden rechtzeitig informiert.

Wir werden ab dem 01. 01. 2025 einen dynamischen Tarif anbieten. Jeder Kunde, der über ein intelligentes Messsystem, ein so genannter Smart Meter verfügt, kann diesen dann abschließen. Zudem werden wir eine App anbieten, auf welcher der Kunde seinen Verbrauch und die stündlichen Preise der Energiebörse EEX ablesen kann. Mit diesen Informationen kann er gezielt seine Verbräuche in die preiswerten Stunden legen und damit Stromkosten senken.

Für preisaffine Kunden, denen es möglich ist, Verbräuche in kostengünstige Zeiten zu legen.

Der Börsenpreis schwankt oft stark. Aktuell sind die Preise wochentags zwischen 6 – 9 Uhr und 18 – 20 Uhr am teuersten. Wer nicht die Möglichkeit hat, seinen Stromverbrauch in günstige Zeiten wie mittags oder nachts zu legen, könnte am Ende draufzahlen.

Bisher dauerte der Wechsel bei einem Umzug bis zu acht Werktage. Nun wurden die gesetzlich vorgeschriebenen Antwortfristen auf 24 Stunden reduziert. Der Wechsel des Energieversorgers wird für Verbraucher also erheblich leichter und schneller. Es bedeutet aber auch, dass ab April keine rückwirkenden An- und Abmeldungen mehr möglich sind. Bisher war dies bis zu sechs Wochen rückwirkend möglich. Der Kunde muss daher rechtzeitig seinem Energielieferanten über einen Ein- oder Auszug informieren.

Beim Gas gibt es diesen 24-Stunden-Wechsel bisher noch nicht.

Doch, die Änderungen im 24-h-Lieferantenwechsel sind rein technischer Natur und haben keine Auswirkungen auf die abgeschlossenen Vertragslaufzeiten.

Der § 14 a des Energiewirtschaftsgesetzes regelt, dass Netzbetreiber zum Zwecke der netzdienlichen Steuerung bei sogenannten steuerbaren Verbrauchseinrichtungen bei Bedarf vorrübergehend die Leistung auf bis zu 4,2 kW absenken dürfen. Dies betrifft Anlagen, die ab dem 01.01.2024 in Betrieb gegangen sind. Darunter fallen hauptsächlich Wallboxen, Wärmepumpen und Klimageräte mit einem Leistungsbezug über 4,2 kW, die durch einen Installateur beim Netzbetreiber angemeldet wurden. Als Gegenleistung für die Möglichkeit des Netzbetreibers, diese Geräte zu dimmen, erhält der Kunde Vergünstigungen auf seine Netzentgelte. Dabei kann der Kunden aus drei Modulen wählen.

ist eine pauschale Reduzierung des Netzentgeltes. Das ist sinnvoll, wenn der Verbrauch der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen eher gering ist. Jeder betroffene Kunde wird automatisch in Modul 1 eingruppiert und muss nichts weiter unternehmen.

kann sich der Kunde entscheiden, wenn für die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ein separater Zähler installiert ist. Hierbei wird das jeweilige Netzentgelt für den Verbrauch auf dem separaten Zähler auf 40 Prozent reduziert. Ein netzseitiger Grundpreis fällt für diesen 2. Zähler nicht an. Für die Inanspruchnahme von Modul 2 muss ein separater Stromvertrag geschlossen werden.

Und schließlich kann sich der Kunde ab dem 01.04.2025 noch für Modul 3 mit zeitvariablen Netzentgelten entscheiden. Dazu muss der Kunde allerdings über ein intelligentes Messystem verfügen. Modul 3 ist nur in Verbindung mit Modul 1 möglich. Kurz gesagt gelten zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Netzentgelte.

Die reduzierten Netzentgelte werden in der Stromabrechnung berücksichtigt und separat ausgewiesen.

Jeder Netzbetreiber hat die preislichen Informationen auf seiner Internetseite veröffentlicht. Für Kunden, die vor dem 01.01.2024 eine Wallbox oder Wärmepumpe installiert hatten, ändert sich erstmal nichts. Dort gelten noch Übergangsfristen bis zum 31.12.2028.

Die Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG (NFL) überträgt zum 01.01.2025 ihre Rolle als grundzuständiger Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen (mME) und intelligente Messsysteme (iMS) Strom an die DIGImeto GmbH & Co. KG.

Der Betrieb des Forster Gasverteilnetzes geht zum 01.01.2025 von der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG (NFL) auf die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG (NBB) über. Dazu müssen bis zum 30.11.2024 die Zähler für Strom und Gas abgelesen werden. Alle betroffenen Kunden erhalten dazu Post vom Netzbetreiber mit den entsprechenden Ablesekarten. Da die NBB bereits jetzt die operative Betriebsführung des Gas- und Stromnetzes der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) wahrnimmt, hat dieser Wechsel für die Kunden kaum Auswirkungen. Die gewohnten Ansprechpartner stehen weiterhin in Forst vor Ort zur Verfügung.

Kunden, die turnusmäßig mit der Ablesung der Zählerstände dran sind, bekommen keine Post vom Netzbetreiber, da in den Fällen der Ableser vorbeikommt. Wasserzähler sind davon nicht betroffen.

Industriemalerei am EEW-Kraftwerk in Premnitz (Havelland). Der „Havelspaziergang“ ist Brandenburgs größtes Gemälde und gleich prominent sichtbar, wenn man die Stadt mit Auto oder Bahn erreicht.

Foto: SPREE-PR/Petsch

Fassadenkünstler Marco Brzozowski.

Fotos: www.360art.de

Der gelernte Mediengestalter für Design hatte sich 2007 mit seiner Graffitti-Kunst selbstständig gemacht. Angefangen hatte alles in Schwedt. „Mein Grundgedanke war: Welche Stadt kann Farbe vertragen?“, erinnert er sich. Ihm fiel der Ausflug seines Handballvereins TSV Chemie Premnitz Anfang der 90er Jahre nach Schwedt ein. „Damals dachte ich, ,Oh Gott, alles so grau’.“ Er schrieb die Stadtwerke Schwedt an und traf auf Interesse. „Wir haben gleich losgelegt, Ideen entwickelt, Entwürfe umgesetzt.“ In Schwedt wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. Insgesamt 8.000 m2 grauer Beton verwandelten sich über die Jahre in Kunstwerke. Wärmeübertragungsstationen (WÜST) wurden „Unterwasserwelten“, oder einem „Monument der Elektrizität“. Auch Wohnungsbaugesellschaften ließen hier kahle Fassaden und Giebel verschönern.

Die neue Fassade der Wärmeübertragungsstation in Schwedt soll Einblicke in die Wärmeversorgung geben: Ähnlichkeit der Gesichter der Tiere mit Stadtwerke-Mitarbeitern sind natürlich rein zufällig.

Fotos: www.360art.de

„Mein größter Lohn ist, wenn Leute zu mir kommen und sich bedanken. Das ist meine Motivation“, sagt er. Auch in diesem Sommer konnten die Schwedter ihm über die Schulter schauen. Nach der energetischen Sanierung der WÜST neben der Talsand-Gesamtschule wurden auch die Fassadenbilder „Schwedter Tierpark“ erneuert (siehe Foto unten). Mit einem frischen Motiv. Dabei wurde das technische Gebäude vom Künstler visuell geöffnet. „Man guckt nun rein, da drinnen ist viel Grün, viel Pflanzen, viel Technik zur Wärmeversorgung und Erneuerbaren Energien zu sehen“, erklärt er. Die beliebten Tiere durften bleiben, nahezu am gleichen Platz, nur im anderen Gewand. Für solch ein Projekt „verschwindet“ schon mal der Inhalt von 1.000 Sprühdosen auf der Fassade.

Die eigentliche Arbeit beginnt aber schon viel früher – mit einer Idee, mit Bildern im Kopf, die am Computer zum Leben erweckt werden müssen. Die Übertragung eines Entwurfes auf die Fassade erfolgt dann immer in Schichten. Der Künstler sprüht sich von „hinten nach vorne“. Zuerst entstehen z.B. Horizont und Himmel, die Mimik von Gesichtern etwa ganz am Ende. Die Bilder sollen dabei immer einen Bezug zu den Menschen haben, die im Umfeld leben. Sie sollen sich wiederfinden.

Für die Darstellung des ganz normalen Lebens der Bewohner in einer „Platte“ bekam der Künstler von der Stadt Bernburg den Stadtverschönerungspreis 2021.

Fotos: www.360art.de

Alles nur eine Illusion: Eine Familie in Angermünde wünschte sich ein „Hundertwasserhaus“.

Fotos: www.360art.de

Bei der offiziellen Eröffnung von chesco am 24. Mai bekamen Besucher in den Fertigungshallen einen Blick hinter die Kulissen.

Foto: BTU/Sascha Thor

Ministerpräsident Woidke (SPD) durchschnitt symbolisch zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Land, Stadt und Universität das rote Band zur neuen Forschungsstätte für grüne Mobilität.

Foto: BTU/Sascha Thor

Prof. Dr.-Ing. Georg Möhlenkamp

Foto: BTU/Sebastian Rau

„Zunächst einmal arbeitet chesco auf verschiedenen Ebenen“, erklärt er. „Wir betreiben Forschung in verschiedenen Arbeitsgebieten, in dem wir designen, planen, entwickeln und konstruieren. Das passiert im research center.“ Dabei kommt auch Virtual Reality zur Anwendung. Dann greift der Fertigungsbereich f-merc – das steht für „fast make electrification research center“. „Da wollen wir, wie der Name schon sagt, schnell eigene Prototypen und Komponenten bauen.“ Das dritte Standbein stellt den Testbereich nach luftfahrttechnischen Gesichtspunkten dar. Im Rahmen der Forschungsprozesse wird hier eng mit der Industrie zusammengearbeitet. Das sind zum Beispiel Rolls Royce in Dahlewitz, APUS in Strausberg, die wasserstoffgetriebene Flugzeuge bauen, sowie Airbus und Lufthansa Technik.

Grundlagen- und Anwendungsforschung sind in der Forschungsfabrik zu Hause.

Foto: BTU/Sascha Thor

Hier geht es um passgenaue Lösungen. Mal benötigt ein Partner aus der Wirtschaft Grundlagen-, mal Anwendungsforschung. „Wir sind bereit, nach deren Plänen etwas zu fertigen oder zu testen“, so Prof. Möhlenkamp. „Man muss sich das wie eine Speisekarte vorstellen, von der man wählen kann. Man kann das 3-Gänge-Menü nehmen oder nur ein Gericht.“ Grundsätzlich geht es bei der Forschung nach alternativen Antrieben um eine Problematik: Der Luftverkehr verbraucht Kerosin und verursacht dadurch CO₂ und weitere Emissionen, die sich auf unser Klima auswirken. Etwa fünf Prozent aller Klimaeffekte weltweit entfallen auf den Luftverkehr. Das chesco stellt sich der Herausforderung und sucht nach Lösungen für ein klimafreundliches, emissionsfreies und geräuschärmeres Fliegen.

Als ein Beispiel nennt der Wissenschaftler Wasserstoff. „Da gibt es zwei Lösungen. Wasserstoff anstatt von Kerosin in Turbinen zu verbrennen. Das ist aber immer noch nicht klimaneutral. Denn dabei entstehen Stickoxyde, wie bei jeder Verbrennung.“ Eine Möglichkeit sei Wasserstoff und Brennstoffzellen zu verwenden. So entsteht in der Brennstoffzelle elektrische Energie für den Antrieb. „Als Abgas bleibt dann nur Wasser“, sagt Prof. Georg Möhlenkamp. „Dieser schadstofffreie Antrieb kommt in Propellerflugzeugen zur Anwendung.“ APUS in Strausberg biete etwa kleine Flugzeuge an, die mit Wasserstoff betrieben werden – sie seien aber noch in der Entwicklung. Und: Je größer ein Flugzeug ist, desto schwieriger wird es.

Doch wie schafft man es, dass 3 Fakultäten der BTU und mehr als 30 Lehrstühle und Fachgebiete zusammenarbeiten? „Das ergibt sich von ganz allein“, findet der Wissenschaftliche Leiter des chesco. Jeder Lehrstuhl der BTU habe seinen Forschungsschwerpunkt. Und auch Forschungsprogramme haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte. „Das matchen wir dann. Ein Beispiel: Wir wollen bei einem Antrieb die Geräuschentwicklung minimieren. Dann wird das Arbeitsgebiet der technischen Akustik hinzugezogen. Oder wir wollen ein Brennstoffzellensystem kühlen. Dann holen wir uns das entsprechende Fachgebiet dazu.“

Finanziert wird alles zum großen Teil aus großen Förderungsprogrammen, die nachhaltige Luftfahrtforschung unterstützen. Da ist das Luftfahrtforschungsprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums „LuFo Klima“ für klimafreundliche Antriebe oder das EU-Programm Clean Aviation (dt. saubere Luftfahrt).

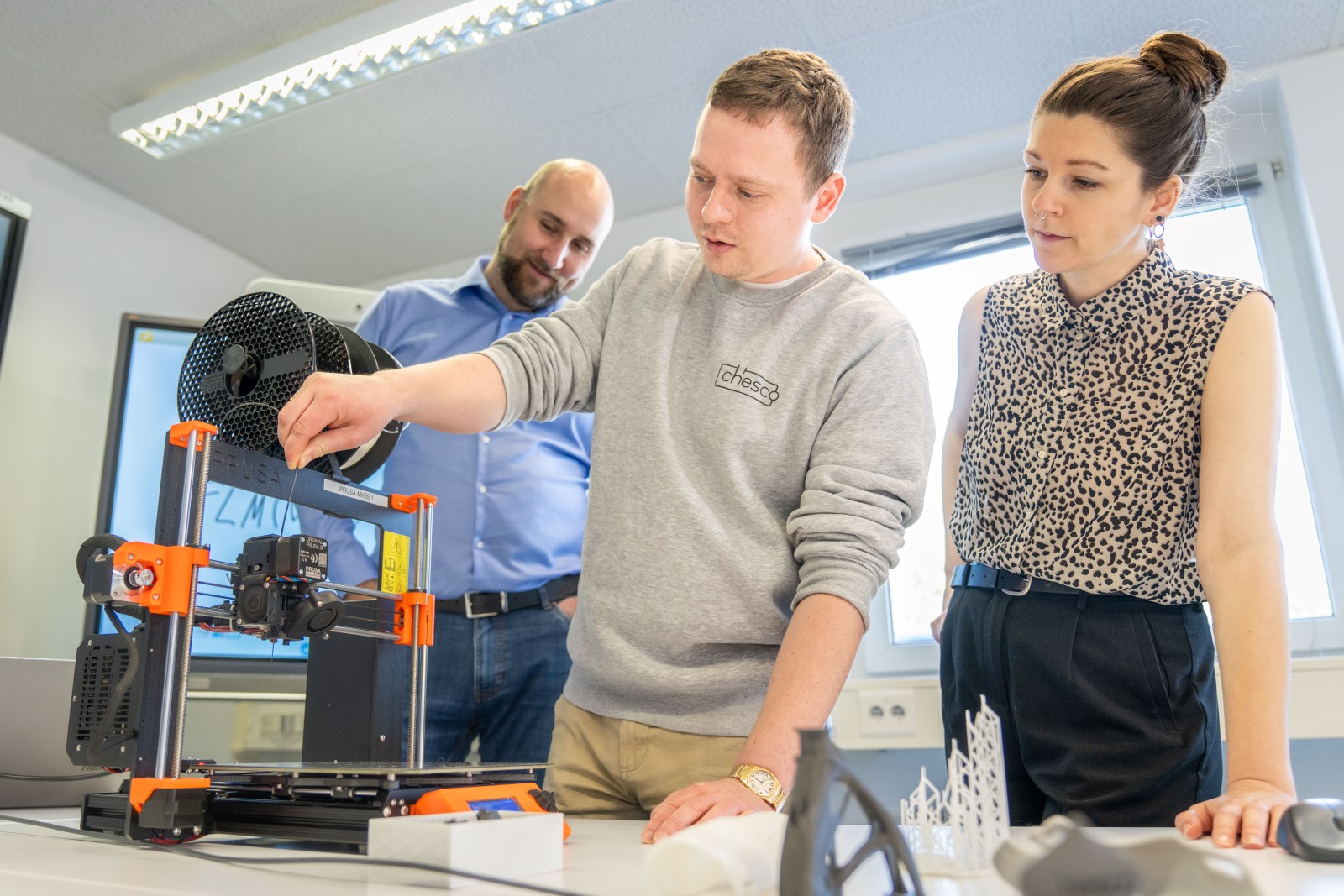

Mit der Erforschung junger Technologien entstehen auch Chancen für die Region neue Geschäftsfelder zu entdecken. Ein Projekt des chesco zur Stärkung der Region ist taf – „Transfer agiler Fertigungsmethoden”. Im Rahmen dieses Projektes zur Strukturstärkung werden Kooperationen mit regionalen Unternehmen durchgeführt und Workshops für kleinere und mittlere Unternehmen angeboten.

Center for Hybrid Electric

Systems Cottbus chesco

Werner-von-Siemens-Straße 7

03052 Cottbus

Die BTU Cottbus hat zum Semesterstart 2024/25 im Herbst eigens einen neuen Masterstudiengang entwickelt, um ein umfassendes Verständnis des interdisziplinären Themenbereichs hybridelektrische Antriebstechnik zu vermitteln: Hybrid Electric Propulsion Technolgy. Insgesamt sind 800 Bewerbungen aus aller Welt für die ursprünglich 60 geplanten Studienplätze eingegangen. Rund 90 Studierende konnten am Ende den neuen Studiengang starten.

Foto: BTU/Sascha Thor

Die Forschungsfabrik bietet regelmäßig Weiterbildungskurse und Workshops zu Fertigungsmethoden für Unternehmen in der Lausitz an.

Sie sind zulassungsfrei.

28./29.11.2024: Systems Engineering.

16.01.2025: Cyber-Resilienz und IT-Sicherheit.

13./14.02.2025: Aufbau Fertigungsumgebung und nachhaltiger Produktionsbetrieb.

20.02.2025: Produktionsplanung.

Blick auf Forst (Lausitz).

Foto: Touristinformation Forst

Unternehmer kommt von unternehmen. Wir sind Einzelunternehmer von A wie ApothekerIn, über B wie Bestatter oder Banker, sowie S wie SteuerberaterIn bis Z wie Zeitungsmacher. Doch wir 63 Mitglieder des Gewerbevereins wollen mehr! Wir wollen etwas für unsere Stadt tun. Deshalb treffen wir uns jeden dritten Dienstag des Monats von 18.30 bis 21 Uhr im „Kaiserlichen Postamt“ zum Austausch und zur Besprechung aktueller Themen. Wir reden aber nicht nur, wir machen auch! Hier ein kleiner Überblick unserer Aktivitäten. Und sollten Sie Lust haben, bei uns mitzumachen, dann kommen Sie doch einfach mal an einem Dienstag vorbei!

Jörg Makowski, 1. Vorsitzender des Gewerbevereins

Foto: Jörg Makowski

Das Geheimnis des Erfolgs: miteinander lachen!

Die monatlichen Arbeitstreffen im „Kaiserlichen Postamt“ sind intensiv, aber auch fröhlich.

Foto: Frank Schmidt

Drei Mal im Jahr trifft sich der Gewerbeverein in lockerer Runde zum Kennenlernen, Informationsaustausch, zu Vorträgen über aktuelle Themen und zum gemütlichen Beisammensein. Großes Interesse fand beispielsweise der Stammtisch bei welchem Heinrich Weißhaupt, Förderberater der ILB F zum Förderprogramm JTF-Unternehmensförderung referierte. Auch für das nächste Jahr gibt es bereits spannende Themen für dieses Format.

Foto: Christian Swietakowski/Studio 2.0

Foto: Patrick Lucia

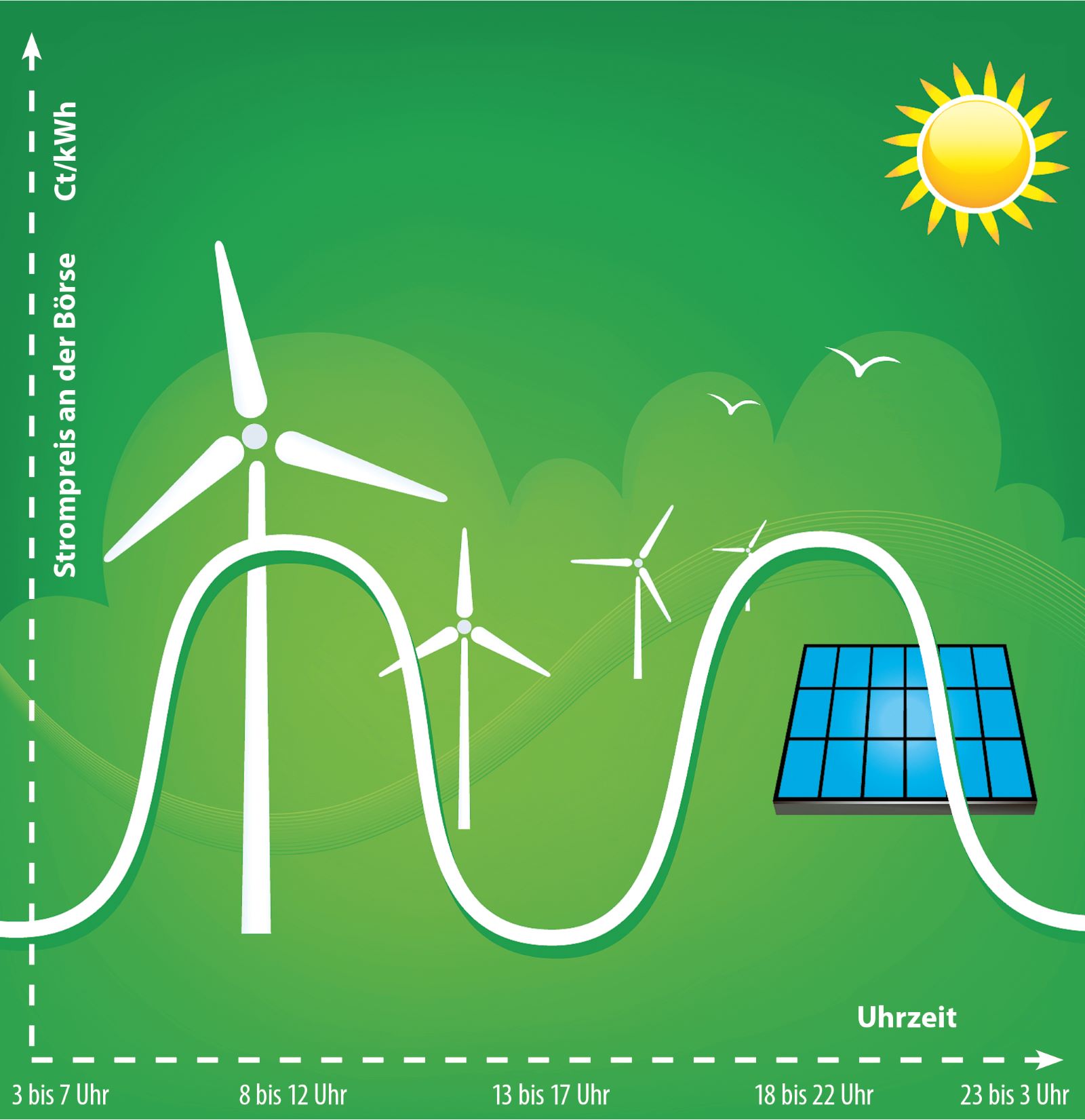

Der Strompreis ändert sich stetig – meistens sogar stündlich. Diese Schwankungen hängen von einigen Umständen ab, etwa der Nachfrage durch die Verbraucher (höher in den Morgen- und Abendstunden) und der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien. An Tagen mit reichlich Wind und Sonne kann der Strom mitunter günstiger verkauft werden, als er kostet, da er dennoch verbraucht werden muss.

Grafik: SPREE-PR/Uftring

Hinter dynamischen Stromtarifen verbirgt sich eine Idee: Haushalte zu motivieren ihren Verbrauch anzupassen. Sie könnten etwa mehr Energie nutzen, wenn erneuerbare Energien viel Strom erzeugen oder nachts, wenn wenig Energie verbraucht wird. In den letzten Jahren hat die Energiewende an Fahrt aufgenommen, und mit ihr steigt der Druck, die Energieinfrastruktur effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.

Ein zentraler Baustein dieser Entwicklung ist die Einführung von Smart Metern und die damit verbundene Möglichkeit variabler Stromtarife nutzen zu können. Die Messstellenbetreiber sind per Gesetz beauftragt, die angeschlossenen Verbrauchsstellen schrittweise mit Smart Metern auszustatten. Jeder Haushalt bekommt ab Januar 2025 das Recht, einen Smart Meter einbauen zu lassen. Es gibt aber keine Pflicht dazu! Von 2025 bis 2030 sollen nur Haushalte mit einem Jahresstromverbrauch von über 6.000 Kilowattstunden (durchschnittlicher Jahresstromverbrauch von 4 Personen im Einfamilienhaus: ca. 4.000 kWh) oder einer Photovoltaik-Anlage mit mehr als sieben Kilowatt installierter Leistung mit intelligenten Messsystemen ausgestattet werden. Nur wer Smart Meter nutzt, kann von dynamischen Tarifen profitieren.

Der Preis für Strom wird nicht pauschal berechnet, sondern je nach Tageszeit und Netzbelastung. Im Gegensatz zum herkömmlichen, fixen Strompreis, variiert der Strompreis beim dynamischen Stromtarif – denn er ist an den Börsenpreis gekoppelt und wird stündlich ermittelt. In Zeiten hoher Nachfrage, etwa abends, kann der Strom teurer sein, während er in Zeiten geringer Nachfrage, beispielsweise nachts, günstiger angeboten wird.

Vor allem Haushalte mit hohem Energieverbrauch, der sich zeitlich verschieben lässt, können mittels dynamischer Tarife unter Umständen Stromkosten sparen. Wer etwa sein E-Auto mit eigener Wallbox lädt, profitiert von der Flexibilität. Günstige Börsenpreise wirken sich direkt auf Verbraucherpreise aus. Intelligente Messsysteme melden die Energieverbräuche automatisch an den Messstellenbetreiber. Ein Abschlag ist bei dynamischen Tarifen nicht erforderlich, eine Abrechnung erfolgt laut Energiewirtschaftsgesetz monatlich. So haben Verbraucher immer ihren Stromverbrauch im Blick!

Kunden dynamischer Stromtarife tragen das Risiko hoher Börsenpreise alleine. Die Strompreise sind wenig planbar, es gibt wahrscheinlich Monate mit hohen und andere mit niedrigen Kosten.

Ob Wohnung, Balkon oder Garten: Nachwachsende Gemüsereste gedeihen mit Licht, Wärme, Wasser überall.

Foto: SPREE-PR/Swoboda

Aus dem Karottenstrunk wächst frisches Grün nach.

Foto: SPREE-PR/Swoboda

Regrow (wörtlich übersetzt: wieder nachwachsen) verspricht neue Ernte aus Gemüseresten und funktioniert ziemlich einfach.

So geht’s: Anstatt das bewurzelte Ende oder den Strunk wegzuwerfen, wird dieser in ein Glas mit Wasser gesetzt und darauf gewartet, bis sich bereits nach wenigen Tagen bis Wochen neue Wurzeln und Triebe bilden. Anschließend kann die Pflanze sogar in einen Blumentopf mit Erde umgepflanzt werden.

Mit welchem Gemüse es klappt:

Salat: Ein paar Zentimeter Wurzelende oder „Herz” in eine kleine Schüssel mit Wasser, sodass etwa die unteren zwei Zentimeter bedeckt sind. Nach ein paar Tagen entwickeln sich kleine Wurzeln, dann wird das Wasser abgegossen und der Salat in einen Topf mit Erde gepflanzt. Kurze Zeit später sprießen die ersten Blätter – fertig ist der selbst gezogene Salat!

Zwiebeln und Lauch: Die Lauchzwiebel zwei Zentimeter über der Wurzel abschneiden, ins Wasserbad oder Anzuchterde stellen. Nach wenigen Tagen sprießen die jungen Triebe und der Lauch kann geerntet werden.

Karotte: Okay, aus Möhren werden keine neuen wachsen, dafür aber sprießt das Karottengrün nach. Das ist übrigens ziemlich gesund und dazu schmeckt es gut in Salaten und Suppen. Probiere es mal aus!

Redakteurin Franziska Swoboda hat „Regrow“ ausprobiert.

Foto: SPREE-PR/Wolf

Verlosung

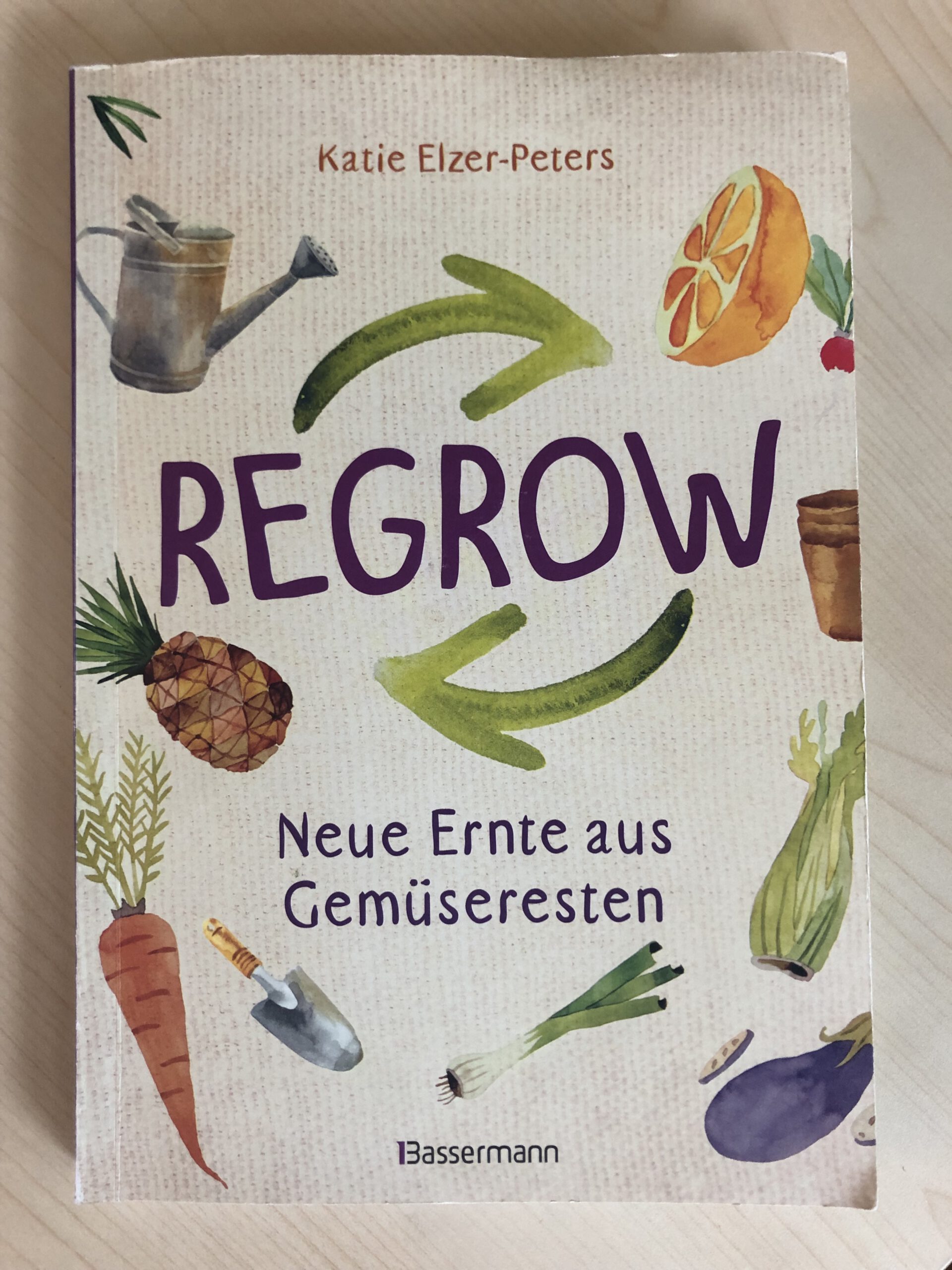

Immer wieder ernten in Endlosschleife statt Bioabfall? Das geht. Wie genau zeigt Katie Elzer-Peters in „Regrow: Neue Ernte aus Gemüseresten, mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie sich aus Avocadokernen, Salatstrünken und 25 anderen Gemüseresten mit wenig Aufwand und dem nötigen Know-how neues Gemüse oder Pflanzen ziehen lassen. Die SWZ verlost ein Buch.

Senden Sie eine E-Mail mit dem Stichwort „Gemüse“ an SWZ@spree-pr.com.

9,99 Euro

Bassermann

ISBN 978-3-8094-4163-2

Im Unterschied zu modernen Windkraftanlagen hat die 1926 errichtete Anlage im „Lebuser Land“ sechs Rotorblätter.

Foto: SPREE-PR/Archiv

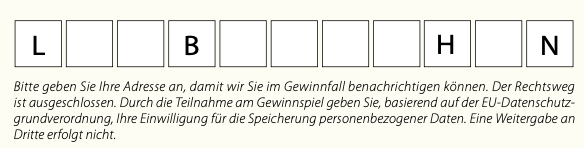

Sie haben das Lösungswort erraten?

Sie haben das Lösungswort erraten?

Schicken Sie die Antwort bitte bis zum 15. Oktober 2024 an:

SPREE-PR

Kennwort: WINDRAD

Zehdenicker Str. 21, 10199 Berlin

oder

per Mail an: swz@spree-pr.com

Viel Glück!

Insgesamt 330 Zuschriften mit dem richtigen Lösungswort KLEINWUDICKE haben uns erreicht.

Gewonnen haben je 25 Euro Heike Heise-Heiland aus Schwedt/Oder, Erhard Keller aus Schönwalde, je 50 Euro Helga Meisel aus Premnitz, Ingetraut Kienas aus Zehdenick und 100 Euro Sylvia Winckler aus Lübben/Spreewald.

Herzlichen Glückwunsch!

Graugänse im Anflug – im Herbst bevölkern sie Brandenburg in Scharen.

Foto: Anton Lehnig

Ruf der Kraniche: Dadurch werden Bindungen zwischen einzelnen Tieren gestärkt.

Foto: Agnieszka Florczyk

Gehört zum Europäischen Vogelschutzgebiet „Unteres Elbtal“ und erstreckt sich über rund 70 Elbkilometer entlang des östlichen Ufers der Elbe. Zu Hunderten steuern Kraniche an der Elbe trompetend ihre gut geschützten Schlafplätze an.

Eine Graugans erhebt sich aus dem See: Flachwasserzonen dienen als Schlafplatz.

Foto: Lerch Ulmer

Vogel-Tankstelle am Gülper See: Während des Herbstzugs können bis 150.000 Saat-, Bläss- und Graugänse und bis zu 15.000 Kraniche am und auf dem See beobachtet werden. Mit etwas Glück entdeckt man auch die hübsch gezeichneten Pfeif- und Krickenten.

Der Spreewald, ein Vogelparadies. In den Feuchtwiesen und Flachwasserbereichen bei Schlepzig tummeln sich diverse Wat- und Wasservögel. Idealer Aussichtspunkt: Der Vogelbeobachtungsturm am Wussegk unmittelbar am Naturlehrpfad Buchenhain.

Herzstück ist die „Nuthe-Nieplitz-Niederung“, die zum bedeutendsten Vogelschutzgebiet Brandenburgs zählt und 150 Brutvogelarten einen optimalen Lebensraum bietet. Die großen Schlafgewässer mit angrenzenden Nahrungsflächen ziehen 100.000 Wintergäste wie Nordische Gänse, Schwäne und Kraniche an.

Die weitläufigen Tagebauseen hier gehören zu den größten Sammel- und Rastplätzen in Brandenburg. Den Höhepunkt des Vogelzugs erwartet die Naturwacht dort Ende September. Dann treffen auch große Schwärme nordischer Saat- und Blässgänse am Borcheltsbusch bei Freesdorf ein.

19. Kranichwoche im Nationalpark Unteres Odertal mit Kranichfest in Mescherin (Uckermark)

Radtour mit eigenem Rad zum Aussichtsturm Kockrowsberg. Mit Rangern der Naturwacht Spreewald beobachten Sie, wie sich Gänse, Kraniche & Co. auf die lange Reise gen Süden begeben.

Treff: Tourist-Info Lübbenau,

Ehm-Welk-Str. 15, 03222 Lübbenau.

Anmeldung: Tel. 03542 892123.

Abendliche Schlafplatzsuche der Kraniche und Wildgänse im FFH-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung“.

Treff: FFH-Gebiet, 14959 Trebbin, OT Stangenhagen.

Anmeldung: Tel. 033732 50631.

Kranich-Wanderung mit einem Nationalpark-Ranger zum großen Spektakel der einfliegenden Kraniche.

Treff: Café am Mühlenteich, Kastanienallee 8, 16307 Gartz/Oder.

Anmeldung: Tel. 03332 267711.

Bei der Führung der Naturwacht Lenzen (Prignitz) gleiten hunderte Kraniche laut trompetend über die Köpfe der Beobachter hinweg.

Treff: An der Kirche, Dorfstraße,

19309 Rambow am See.

Anmeldung: Tel. 038792 1701.

Gänseeinfall am Gülper See (Westhavelland). Wanderung in der Abenddämmerung zu dem Sammel- und Schlafplatz der Gänse und Enten.

Treff: Bockwindmühle Prietzen, An der Mühle, 14715 Havelaue OT Prietzen.

Anmeldung: Tel. 0175 4378487.

Start/Ende in Storkow (Mark) in Oder-Spree. Strecke: ca. 15 km.

Anmeldung: Tel: 033768 50118.

am Naturbeobachtungspunkt Althüttendorf (Neugrimnitzer Straße 1 b): Im Spätherbst rasten täglich Hunderte von Vögeln an dem Ufer des Grimnitzsees.

Kinderfrage